DENK[MAL]ZEICHEN

Über die Vergegenwärtigung der Vergangenheit,

die Imagination möglicher Zukünfte

und die transformatorisch-heilende Kraft der Kunst

Dr. Matthias Henkel

Leiter Museum Neukölln; Fachbereichsleiter Museum, Stadtgeschichte, Erinnerungskultur

Klassische Denkmale verströmen oft Betroffenheit; Betroffenheit über Geschehnisse der Vergangenheit. Demgegenüber strahlt ein Denkzeichen eher Zuversicht aus; scheint vielmehr einen transformatorischen, vielfältigen, zukunftsorientierten Raum der Imagination zu öffnen. Während Denkmale als wesentliche Begründung ihrer Existenz ihre Fähigkeit ins Feld führen, uns zum Nachdenken anzuregen, können wir bei Denkzeichen insinuieren, dass sie uns eine Anregung zum Vorausschauen und Weiterdenken geben wollen.

Umso spannungs- und aufschlussreicher war die ganz bewusste räumliche und zeitliche Nachbarschaft der Ausstellung „BURIED MEMORIES. Vom Umgang mit dem Erinnern. Der Genozid an den Ovaherero und Nama“ im Museum Neukölln mit der Präsentation der Shortlist der 20 finalen Entwürfe für das „Dekoloniale Denkzeichen“ im Foyer des Kulturstalls von Schloß & Gutshof Britz im Zeitraum vom 26. April bis 10. Mai 2024.[1] Der bislang gescheiterte Versuch der Vergegenwärtigung des Gedenkens an den Genozid an den Herero und Nama wurde damit der Vision einer „Heilung der kolonialen Wunde durch Erinnerung, Trauer und auch das Feiern von Pluralität“ (Rolando Vázquez) zum kolonialen Erbe Deutschlands gegenübergestellt.[2]

Impulsgebend für die Konzeption der Ausstellung BURIED MEMORIES ist der kulturpolitische Auftrag der Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Neukölln an den Fachbereich Museum | Stadtgeschichte | Erinnerungskultur, einen zeitgemäßen Umgang mit dem sogenannten Hererostein zu entwickeln. Durch die Mittel des Museums – dem Zeigen des bislang Verborgenen – wurde deutlich, wie komplex die Geschichte und die dadurch anhaftenden Bedeutungsebenen des Gedenkensembles auf dem Friedhof am Columbiadamm in Berlin-Neukölln wirklich sind.

Mitunter bleibt die klassische Erinnerungskultur in einem auf Fakten basierten Versuch der Bewältigung von Vergangenheit stecken. Dabei wird die emotional-körperliche Ebene der generationsübergreifenden Traumata oft außer Acht gelassen. Sowohl das vergangenheitsorientierte Erinnern als auch das zukunftsgewandte Imaginieren sind jedoch wichtige Prozesse, um sich selbst und die Welt besser zu verstehen und sich im Miteinander weiterzuentwickeln.[3]

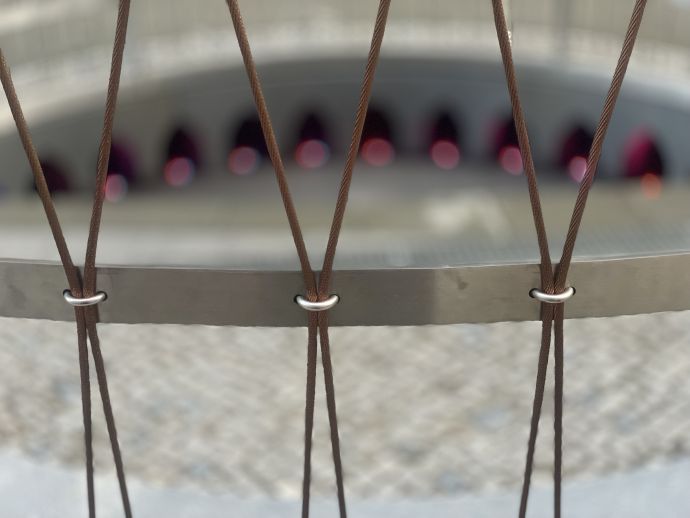

Die bereits im Entwurf zum Dekolonialen Denkzeichen spürbare transformatorische Kraft des EarthNest, die zugleich Geborgenheit, Werden, Schutz und Gemeinsamkeit – mithin die „Ermächtigung und Heilung durch Kunst“ (Jeannette Ehlers) – ausstrahlt, lässt erwarten, dass das „Dekoloniale Denkzeichen“ zukünftig ein Ort wird, der bislang ungeahnte Begegnungen und soziale Interaktion nicht nur zulässt, sondern auch initiiert.[4]

Wir können

die Grausamkeiten

der Geschichte

nicht löschen;

Wir sind verdammt dazu,

daraus zu lernen;

Let's have a dream:

get active together.

Zuerst erschienen in:

Berlin Global Village (Hrsg.): VON DER UNGEMÜTLICHKEIT DEKOLONIAL ZU ARBEITEN.

Die Entstehung des Dekolonialen Denkzeichen im Berlin Global Village. Erste Auflage Berlin, 2024, S. 130-131.

[1] Für die Konzeption des Begleitprogramms zur Ausstellung „Buried Memories“ wurde vom Museum Neukölln gemeinsam mit AFROTAK TV cyberNomads und der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD) der Call for Moderators entwickelt.

Website der Ausstellung „Buried Memories“: https://schloss-gutshof-britz.de/museum-neukoelln/ausstellungen/buried-memories.

Website der Ausstellung der 20 finalen Entwürfe für das „Dekoloniale Denkzeichen“: https://www.berlin-global-village.de/de/dekoloniales-denkzeichen/digitale-ausstellung/

[2] Vázquez, Rolando. Interview: The Lockward Collective, https://www.berlin-global-village.de/de/news/blog/2024/04/25/interview-the-lockward-collective/

[3] Erkenntnisleitend in Bezug auf den Genozid an den Ovaherero und Nama und die Vergegenwärtigung beziehungsweise Sichtbarmachung des transgenerationalen Traumas war die Deutschland-Premiere der Inszenierung „Coming Home Dead“ einer Nama-Theatergruppe, die am 30. Mai 2024 in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Kulturnetzwerk Neukölln ermöglicht wurde: https://calendar.boell.de/de/event/coming-home-dead.

[4] Ehlers, Jeannette. Interview: The Lockward Collective, https://www.berlin-global-village.de/de/news/blog/2024/04/25/interview-the-lockward-collective/