Ein Denkmal – 130 Geschichten

Anika Birker

wissenschaftliche Volontärin im Fachbereich Museum | Stadtgeschichte | Erinnerungskultur

Durch ein Engagement des Netzwerk Frauen in Neukölln erhält das Jahn-Denkmal neue Aufmerksamkeit: Es dreht sich um den „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn und die Frage, ob ihm weiter mit einem Denkmal gedacht werden darf.

Das Jahn-Denkmal besteht jedoch nicht nur aus der überlebensgroßen Bronzeskulptur auf einem Unterbau. Bei genauerer Betrachtung fällt der steinerne Sockel in den Blick, der sich aus 130 Einzelsteinen zusammensetzt. Seinerzeit haben sich weltweit insgesamt über 600 Turnvereine daran beteiligt, Steine für das Denkmal zu stiften.

Bereits 1857 erfolgte der erste Aufruf zweier Berliner Turnvereine, ein Denkmal für Jahn an der Stelle zu errichten, an der Jahn den ersten öffentlichen Turnplatz eingerichtet hatte. Zwei Jahre später sprang der Deutsche Turnerverband auf die Idee auf und initiierte eine Umfrage unter allen Mitgliedern. Geplant wurde ein sogenannter Malhügel. Der Grundstein wurde 1861 gelegt. Am Ende wurden insgesamt 130 Steine nach Berlin gesandt. Die beteiligen Turnvereine schickten damit jedoch nicht nur kaltes Baumaterial. Denn die Steine repräsentieren Geschichten und Memoiren ihrer Orte.

In der ursprünglichen Form bestand der Malhügel 64 Jahre. Mit den Olympischen Spielen 1936 in Berlin wurde das Denkmal um 80 Meter versetzt und erhielt seine heutige ovale Sockelform. Davor wurde ein Platz geschaffen, den die Nationalsozialisten für ihre Aufmärsche nutzten. Einige der Steine gingen bei dieser Umgestaltung verloren; zum Beispiel der Stein aus St. Louis oder ein Teil der Steintafeln aus St. Johann und Saarbrücken. Das Denkmal wurde im Laufe der Zeit immer wieder saniert. Heute sind die Steine teilweise stark verwittert und werden regelmäßig besprüht, bemalt oder anderweitig ‚kreativ‘ ergänzt.

Die Geschichten der einzelnen Steine sind eng mit den jeweiligen Herkunftsorten verknüpft. Der Turn-Verein zu Hoerde aus Westfalen beispielsweise sandte eine Eisenplatte, welche „in der Gödingschen Eisengießerei zu Hörde“[1] angefertigt worden war. Der aus Gera eingesandte Stein trägt die Inschrift „Schieß wehn du willst, nur meinen Bruder nicht“; damit wird historisch auf den sogenannten Bruderkrieg von 1450 verwiesen, der Gera seinerzeit beinahe vollständig verwüstete.

Es finden sich auch einige Steine an dem Denkmal, die von Turn- und Feuerwehr-Vereinen nach Berlin geschickt wurden. Zu nennen ist beispielsweise die Regensburger Turngenossenschaft der Feuerwehr, welche 1861 einen Jura-Sandstein „aus dem Donauthale“ spendete; oder der Basaltblock des Görlitzer Turn u. Rettungs Vereins. Hier zeigt sich ein inhaltlicher Bezug, denn eine der Jahnschen Turnübungen bestand aus dem Leiterklettern und Bedienen von Feuerspritzen und lieferte damit einen Beitrag zur Professionalisierung der Feuerwehr.

20 Steine stammen aus dem Ausland und belegen damit, wie schnell sich die Bewegung des Turnens verbreitet und wie stark der Zusammenhalt der Turnergemeinschaften gewesen sein muss – denn schließlich waren die hohen Transport- und Herstellungskosten von den Spendern zu übernehmen. Markante Beispiele für diese Gruppe von Steinen sind der marmorierte Stein des Pacific-Turner-Bund California, welcher mit Adern von goldhaltigem Quarz durchzogen sein soll; oder die Steine aus Süd-Australien und Ost-Asien. Der Überlieferung nach sind im Sockel auch die Spitze des Pao de assucar (Zuckerhut) aus Rio de Janeiro und ein Stein aus Lessings Schreibsaal in Wolfenbüttel verbaut, der Ort, an dem Lessing einst seinen „Nathan der Weise“ geschrieben hat.

Welche Mühen die Turner für die Steine auf sich nahmen, zeigt auch die Beschreibung zu der Berliner Turnerschaft – Müggelberg 1856: „An diesen Stein knüpft sich die örtliche Sage, daß unter ihm ein alter wendischer Fürst begraben liege, und in einer bestimmten Nacht des Jahres Geister erschlagener wendischer Heiden umgiengen. Die Köpenicker haben nicht wenig gegrollt, als sie erfuhren, daß ihnen der Stein von den Turnern des damaligen Eiselen'schen Turnvereins unter mannigfachen Mühen entführt wurden.“[2]

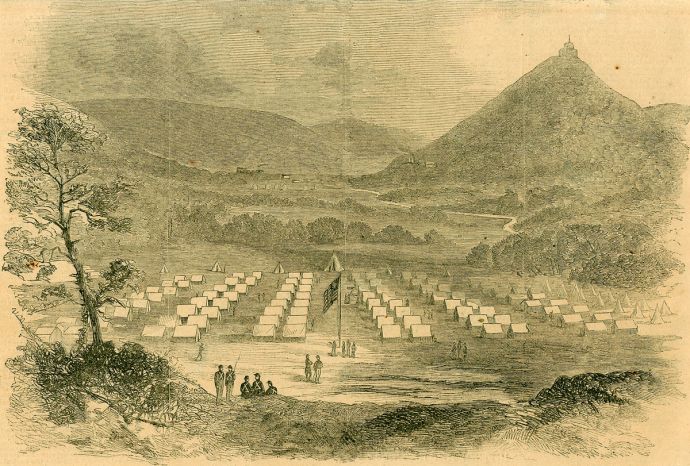

Am 20. Dezember 1865 traf ein Stein in Berlin ein, der wohl einen der weitesten Wege hinter sich hatte. Er stammt von der Turngemeinschaft Cincinnati aus Ohio. Das Schreiben dazu begann mit den Worten: „Der 4 Jahre andauernde riesen Kampf der Freiheit gegen die Sclaven Aristokratie, hatte zu Viele der Unsrigen auf die Schlachtfelder geführt und zu sehr das allgemeine Interesse in Anspruch genommen, als daß wir früher dazu gelangen konnten, unsere Pflicht, bezüglich des Denkmals, erfüllen zu können […].“[3]

Um die Abschaffung der Sklaverei ging es auch bei dem Stein aus St. Louis. Dem Stein lag ein kurzes Schreiben bei: „Der Gott, der Eisen machen ließ, der wollte keine Knechte. Dem Andenken Jahns gewidmet von dem T.B. zu St. Louis. Am Tage der Abschaffung der Sclaverei in Missouri am 11. Januar 1865. Missouri-Erz v. Pilot Knop.“[4]

Die Beschreibung des Steins aus „Missouri-Erz v. Pilot Knop“ gibt Aufschluss über die Herkunft des Steines. Angeblich stammte dieser Stein vom Pilot Knop, einem Berg, dem die erst 1858 gegründete Stadt seinen Namen gab. Hier kam es zur letzten und entscheidenden Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs.[5]

[1] Carl Euler: Das Jahndenkmal in der Hasenhaide bei Berlin. Eine ausführliche Darstellung seiner Geschichte und Beschreibung der bei seiner Enthüllung am 10. und 11. August 1872 veranstalteten Feierlichkeit. Leipzig 1874, S. 62.

[2] Carl Euler: Das Jahndenkmal in der Hasenhaide bei Berlin. Eine ausführliche Darstellung seiner Geschichte und Beschreibung der bei seiner Enthüllung am 10. und 11. August 1872 veranstalteten Feierlichkeit. Leipzig 1874, S. 60.

[3] Carl Euler: Das Jahndenkmal in der Hasenhaide bei Berlin. Eine ausführliche Darstellung seiner Geschichte und Beschreibung der bei seiner Enthüllung am 10. und 11. August 1872 veranstalteten Feierlichkeit. Leipzig 1874, S. 61.

[4] Carl Euler: Das Jahndenkmal in der Hasenhaide bei Berlin. Eine ausführliche Darstellung seiner Geschichte und Beschreibung der bei seiner Enthüllung am 10. und 11. August 1872 veranstalteten Feierlichkeit. Leipzig 1874, S. 58.

[5] Kevin L. Hacker (Hrsg.) i.A. der State Historical Society of Missouri: https://missouriencyclopedia.org/events/pilot-knob-battle [24.02.2025].